Oberösterreichische Landesausstellung 2018 – Unterkirche Lorch

PROJEKTINFOS

AUFTRAGGEBER: OÖ Landesregierung

ORT: Enns

PROJEKTZEITRAUM: 2016 – 2018

BAUZEIT: 2017 – 2018

AUSSTELLUNGSARCHITEKTUR: Veit Aschenbrenner Architekten mit Arch. DI Elisabeth Plank

WISSENSCHAFT: Dr. Reinhold Harreither, Dr. Stefan Traxler

GRAFIK: Mag. Gerald Lohninger

FOTOGRAFIE: Hertha Hurnaus

in Zusammenarbeit mit Veit Aschenbrenner Architekten

Die Römer am

Limes

Die Ausstellung im Stadtmuseum Lauriacum in Enns bildet den

inhaltlichen Schwerpunkt der Landesausstellung „Die Römer am

Limes“.

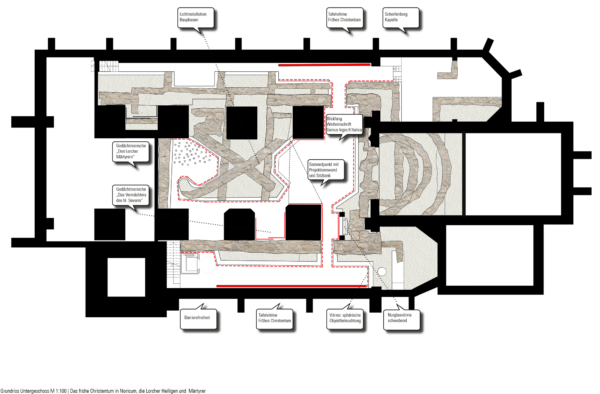

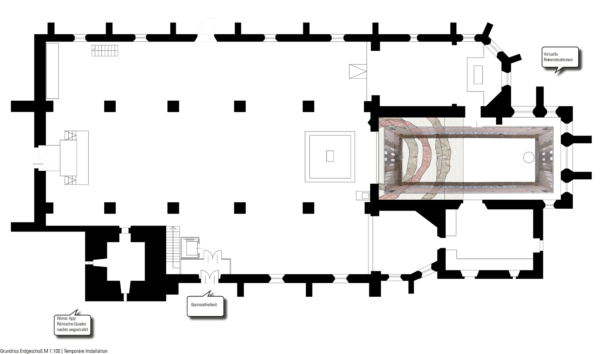

Der prägnante Mittelgang eignet sich gut über eine lange Tafelvitrine eine Einführung in die Ausstellung zu geben. In den dahinterliegenden Ausstellungsräumen könnte die Bedeutung Noricums im römischen Reich und Lauriacums in Noricum vermittelt werden. Die detailliert bearbeiteten Räume zum Thema römische Grabkultur sind mit den angrenzenden Ausstellungsräumen eingebettet in das übergeordnete Thema der Spurensuche. Die in den Ausstellungsräumen thematisierte Spurensuche nach der römischen Kultur in unserem Alltag soll den Innenhof mit einbeziehen und anhand eines am Boden visualisierten Stadtplanes des antiken Lauriacum fortgesetzt werden. Einzelne wesentliche Gebäude wie das Museum Lauriacum, der Ennser Stadtturm, die Burg und die Kirche von Lorch u.a. sollen als Modell aufgestellt werden, sodass eine Art „Römerminimundus“ entsteht. An interaktiven Stelen können Informationen abgerufen werden. Dadurch wird eine Verbindung zum Römerstadtrundgang hergestellt, bei dem römische Mauerreste durch Lichtinstallationen hervorgehoben werden, über eine „Römerapp“ bzw. durch Stelen vor Ort die dazugehörenden Informationen eingeholt werden können und zur Entdeckungsreise einladen.

Die Römer in mir

Im Gebäudeinneren wird die Spurensuche „Die Römer in mir“ durch Computerstationen fortgesetzt, an denen Spuren in der Sprache, Spuren in den Gebäuden, Spuren im Brauchtum, Spuren in mir in Form einer DNA Forschungsstation (PCR Methode- polymerasechane Reaction) erforscht werden können. Die DNA Station wird durch den Einbau einer Raumschale in das bestehende Gewölbe gebildet. An der Rückseite der Raumschale sind Neonröhren mit blauem Licht angebracht, die Sichtfläche wird mit einem Ausdruck einer DNA Sequenz bedruckt. Über die Verwandtschaftssuche zu unseren Ahnen gelangt man zur römischen Gräberkultur. Die bestehenden Exponate werden in ihrer Einzigartigkeit durch die neue Ausstellungsgestaltung hervorgehoben. Ein kastenförmiger Einbau im Eingangsbereich der Grabbauten hebt als Blickfang ein besonderes, römisches Grabrelief hervor. Gleichzeitig wird durch diesen Einbau der Bereich der Grabbauten abgeschirmt und geschützt. Am Boden stehende oder an den Wänden befestigte Grabbauteile werden durch eine schwarze Sockelzone vom bestehenden Boden optisch abgehoben und akzentuiert.

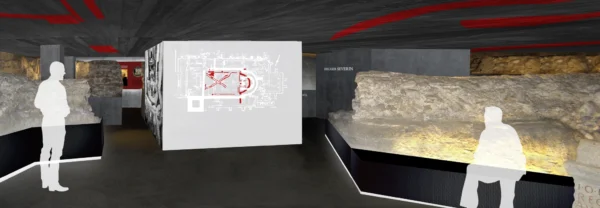

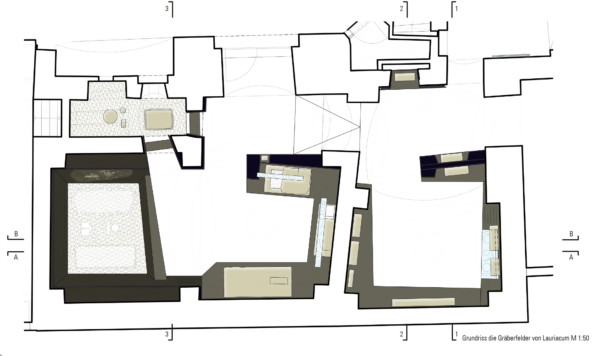

Ausstellungsaufbau

Bestehende Nischen werden durch trichterförmige schwarze Wandeinbauten besonders hervorgehoben und ermöglichen eine zeitgemäße Präsentation und Objektbeleuchtung der Exponate. Über den Sarkophagen „schweben“ horizontale Glasvitrinen mit Grabbeigaben. In Tischvitrinen sind Glaskästen wie Intarsien eingearbeitet und ermöglichen die Ausstellung von Flach- und Kleinexponaten. Textinformationen können sowohl an den Ausstellungswänden, den Tischen und in den Sockelbereichen angebracht werden. Über die bestehende Rampe wird die eigentliche „Grabkammer“ erreicht. Das Tageslicht wird durch Folierung der Hoftür und Einbau einer Ausstellungswand neben der Rampe zurückgenommen. Das bestehende Gräberfeld wird in den rückwärtigen, tieferen Raum verlegt. Der gesamte begehbare Bereich wird auf ein einheitliches Niveau angehoben, sodass der gesamte Ausstellungsbereich barrierefrei erreichbar ist. Die eigentliche Grabkammer wird als „black box“ ausgeführt